Золотые сандалии Афродиты

Один из древнейших видов обуви — сандалии. Немудрено, что эта по сей день любимая модель заняла свое место в античном искусстве.

Древнегреческие сандалии воспел Густав Флобер: «В переплетении ремешков на ногах Аполлона Бельведерского пластический гений греков выказал все свое изящество. Какое сочетание украшения и наготы! Какая гармония содержания и формы! Как создана нога для обуви и обувь для ноги!»

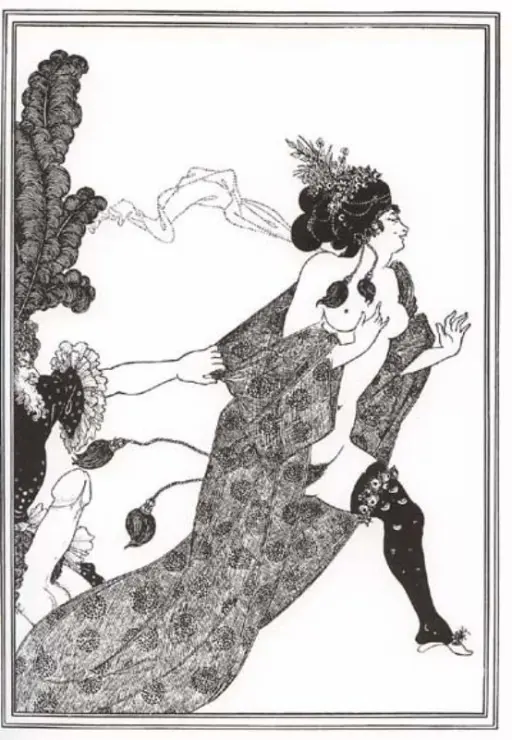

Самая известная из них — скульптурная группа с острова Делос «Афродита, Пан и Эрос» (100 гг. до н.э.). Прелестная женщина пытается оказать сопротивление козлоногому лесному обитателю, кокетливо замахиваясь сандалией. А Эрот в этой мизансцене то ли помогает матери, то ли, напротив, — любострастному безобразнику. Ну, а насчет обуви все однозначно: здесь обувь (а, кроме сандалии, на богине ничего нет) — атрибут женственности.

Босоногие праведники и рыцари в доспехах

Перефразируя известное в советские времена высказывание можно отметить, что в искусстве раннего христианства «ног не было». Все, что имело отношение к телу — категорически отвергалось и всячески камуфлировалось складками одежд. Поэтому, в отличие от роскошеств византийских убранств, — обувь средневековья была лишена декоративных украшений: ни вышивок, ни аппликаций. В одежде всё внимание акцентировалось на силуэте, и обувь составляла с ним единое целое.Что же касается участников религиозных сюжетов, то все канонические герои изображались босыми. Как на работах немецкого художника мастера Бертрама из Миндена (1340−1414) «Сотворение мира, изгнание из рая» и другие сюжеты.

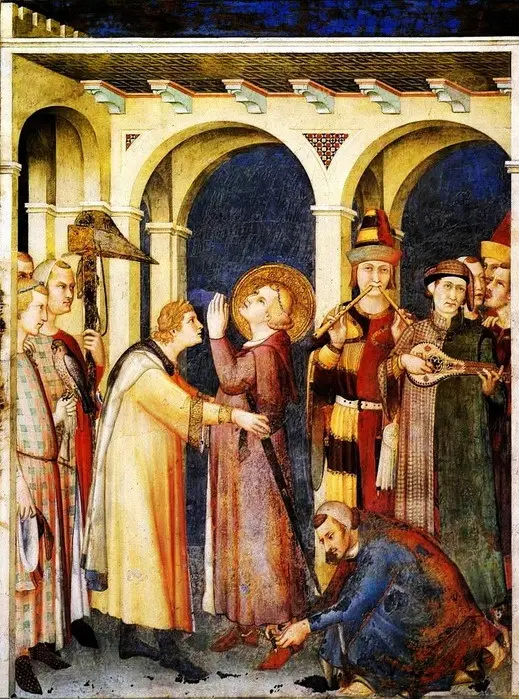

Так, на картине Симоне Мартини в сцене «Посвящение св. Мартина в рыцари» (1320−1322) художник показал придворный быт и ритуал: император Юлиан опоясывает Мартина мечом и одевает на него шпоры. Значительно, не так ли? (Предположительно, сам художник был возведен в рыцарство королем Робертом — может быть, здесь изображена подлинная церемония посвящения).

И обувь указывает на то, что победить ему помогло знание, дарованное пророком Самуилом. Заодно показан и статус Давида: по древнееврейской традиции, обувь носила только знать (и то вне дома), а бедные ходили босиком или в грубых башмаках из кожи, дерева.

Уютный дом и крепкий брак

В эпоху Возрождения в XVI в. носить домашнюю обувь без задника для добропорядочных граждан стало обязательным. В мемуарах многих жителей того времени тапки даже называются символом комфорта и верности брачным обетам.

На картине «Чета Арнольфини» (1434) Яна Ван Эйка изображение пары галош для хождения по грязи символизирует супружескую верность. Жених изображен стоящим босиком на деревянном полу, его деревянные сабо валяются рядом. Ноги невесты прикрыты платьем, но вторая пара обуви видна на заднем плане рядом с кроватью.

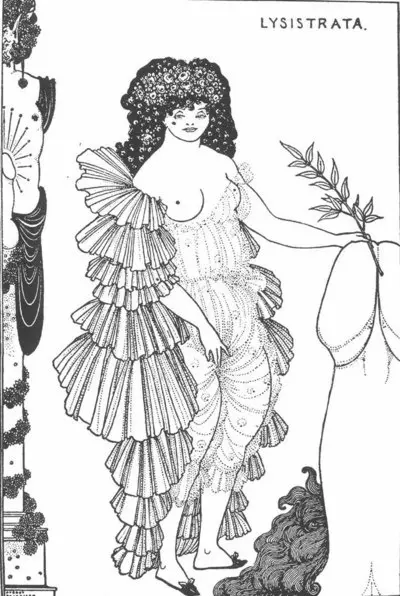

Гламур в эпоху acqua alta

Одна из наиболее спорных моделей обуви в трактовке искусствоведов — венецианские чопины (туфли на танкетках), которые можно увидеть на картине Витторио Карпаччо (1460/1465−1526). «Две дамы на балконе». По сей день спорят о том, куртизанки ли они или приличные дамы?

Царские башмачки

Века сменяли друг друга, одежда становилась короче, и у щеголей появилась возможность похвастаться роскошными деталями одежды. Не будем останавливаться на развитии формы обуви, которая, то удлинялась, то укорачивалась. Все закончилось развитием каблука (чем выше — тем знатнее владелец), и законодателем моды в этом стал французский модник Людовика XIV.

Король Солнце гордился своими красивыми ногами в изысканных туфлях. Как монаршая особа он постановил, что красные каблуки (на которых к тому же изображались сцены из битв) — исключительно его прерогатива. Так красные каблуки стали символом королевской власти.

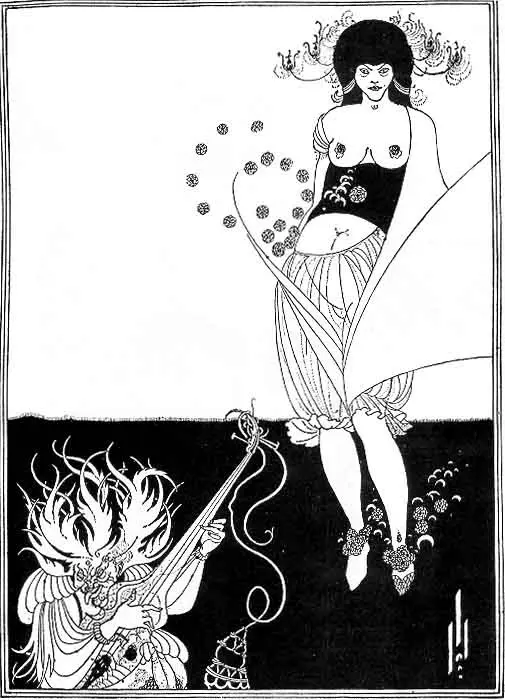

Любовный знак

Трудно представить себе куртуазного кавалера, который с вожделением лобзает чопин возлюбленной (учитывая громоздкость этой модели). И, действительно — в XVIII в. пришла эпоха очаровательной обуви — «мюли». Эти туфельки без задников на аккуратном каблучке, годные для носки лишь в помещении, пришли с востока и превратились в предмет роскоши. Высокопоставленные дамы и кавалеры ходили в них исключительно в будуарах, и мастера создавали обувь из дорогих, «заморских» материалов, украшали позолотой, драгоценными камнями, перьями экзотических птиц, сделанными вручную шелковыми вышивками, кусочками меха. Изображение этих изысканных предметов домашнего обихода свидетельствовало об уюте и достатке в доме.