«…нам не даются секреты старого стекла. Невозможно подобрать цвет. Особенно тот синий, который до сих пор очаровывает взор в церковном хоре. Это синий такой чистоты, что отвесный луч солнца, проходя через стекло, окрашивается в краски рая. Стекла в западном приделе, замененные недавно, гораздо худшего качества, и летом это заметно». Конечно, монастырский мастер из романа Умберто Эко — всего лишь литературный персонаж, но в четырнадцатом веке (в котором происходят события романа) он уже вполне может сокрушаться об утраченных секретах «старого стекла» — ведь к этому времени витражу, как вполне состоявшемуся явлению монументального искусства, было не менее пяти сотен лет.

Подтверждение этому — датируемое VII веком узорчатое остекление, сохранившееся в надалтарном круглом окне Святого монастыря Святого Павла (Джерроу, Англия).

Своё название витраж

получил от латинского «vitrum» — стекло. Хотя прообразы витражей стеклянными не были: в раннехристианских храмах роль стёкол выполняли тонкие пластины из полупрозрачного камня (к примеру, кальцитового алебастра).

Основные правила изготовления витража сложились, приблизительно, к XI веку — это подтверждает «Трактат о различных искусствах», написанный вестфальским монахом Теофилом и датируемый XI — началом XII веков.

Вторую главу своей работы Теофил посвятил именно стеклу, рассказывая не только о конструкциях печей и составах для варки стекла, но и о тонкостях использования стекла разного цвета в витражных работах: «Если стекло в сосуде отдает красно-желтым цветом, похожим на цвет мяса, то его следует употреблять лишь для обнаженных частей тела».

Помимо этого, Теофил довольно подробно изложил правила росписи цветных и прозрачных пластин, объясняя не только состав краски, но и способы нанесения, и принципы светотеневой лепки формы.

Цветовой спектр у витражей времён Теофила был довольно ограничен — окись кобальта окрашивала стёкла в синий цвет, марганец — в пурпурный, оттенки зелёного давали окиси меди и железа. Редкостью было «белое» (прозрачное) стекло — обычно у него был желтоватый или зеленоватый оттенок. Получение стеклянных пластин было замысловатым делом — их распрямляли в горячем виде из выдувных «баночек». В таком стекле в изобилии встречались пузырьки и затемнения (но именно эти несовершенства позволяли так прихотливо преломляться свету). Размеры этих витражей тоже были далеки от готических — старые романские церкви строились толстостенными и приземистыми, с небольшими окнами, в которых размещалась одна крупная фигура или две-три сценки.

Основные правила изготовления витража сложились, приблизительно, к XI веку — это подтверждает «Трактат о различных искусствах», написанный вестфальским монахом Теофилом и датируемый XI — началом XII веков.

Вторую главу своей работы Теофил посвятил именно стеклу, рассказывая не только о конструкциях печей и составах для варки стекла, но и о тонкостях использования стекла разного цвета в витражных работах: «Если стекло в сосуде отдает красно-желтым цветом, похожим на цвет мяса, то его следует употреблять лишь для обнаженных частей тела».

Помимо этого, Теофил довольно подробно изложил правила росписи цветных и прозрачных пластин, объясняя не только состав краски, но и способы нанесения, и принципы светотеневой лепки формы.

Цветовой спектр у витражей времён Теофила был довольно ограничен — окись кобальта окрашивала стёкла в синий цвет, марганец — в пурпурный, оттенки зелёного давали окиси меди и железа. Редкостью было «белое» (прозрачное) стекло — обычно у него был желтоватый или зеленоватый оттенок. Получение стеклянных пластин было замысловатым делом — их распрямляли в горячем виде из выдувных «баночек». В таком стекле в изобилии встречались пузырьки и затемнения (но именно эти несовершенства позволяли так прихотливо преломляться свету). Размеры этих витражей тоже были далеки от готических — старые романские церкви строились толстостенными и приземистыми, с небольшими окнами, в которых размещалась одна крупная фигура или две-три сценки.

Расцвет романского витража начался в XII веке — вместе со строительством французских соборов в Шартре, Бурже, Пуатье и Суассоне (и восстановлением после пожара старого собора в Кентербери). Эти церкви строились по новому канону, они были легче и выше, их стены прорезали высокие окна, размер которых позволял разместить целые многофигурные повествования.

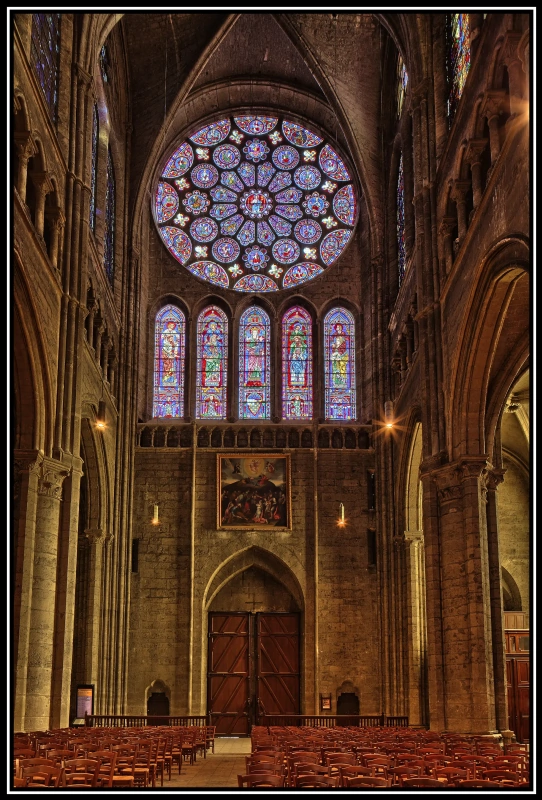

Собор в Пуатье. Источник фото

К примеру, на витраже шестиметрового апсидного окно собора в Пуатье (ок. 1160 г.) помимо сцен Распятия и Вознесения разместились фигуры донаторов, мученичества Святого Петра и апостола Павла и даже изображения Генрих II Плантагенета и его супруги Элианоры Аквитанской.

Витражное окно в Пуатье

Начиная с 12 века размер окон всё увеличивался, отнимая пространство у стен, превращая соборы в ажурные каменные обрамления для цветного стекла — и неудивительно, что витражи всё чаще они заменяли собой монументальную живопись. На них перемещаются сюжеты фресок, ведь стекло не страдает от плесени и сырости и легче, чем росписи, отчищается от свечной копоти.

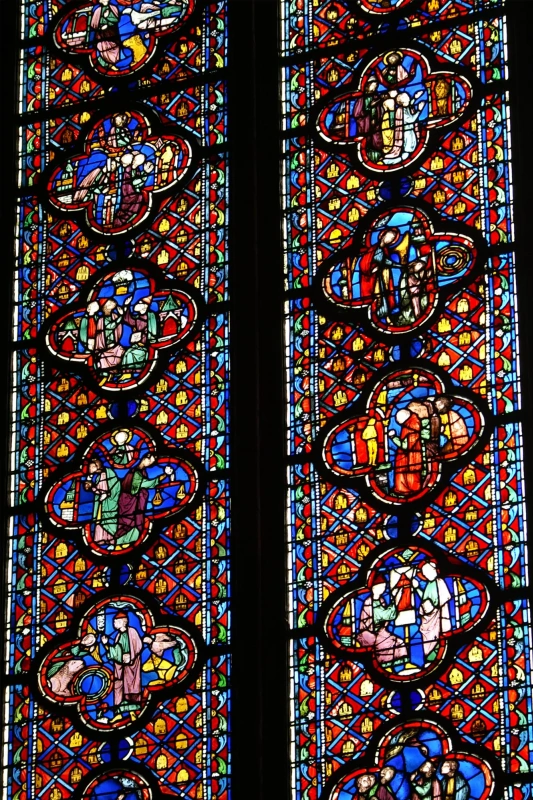

К XIII веку функцией витражей становится не только украшать церкви, но и поучать паству, иллюстрируя проповеди — для простоты их «чтения» сюжеты внутри одного окна обычно выстраиваются в едином порядке: снизу вверх в вертикальных витражах и слева направо — в горизонтальных (и лишь «Страсти Господни» читались сверху вниз).

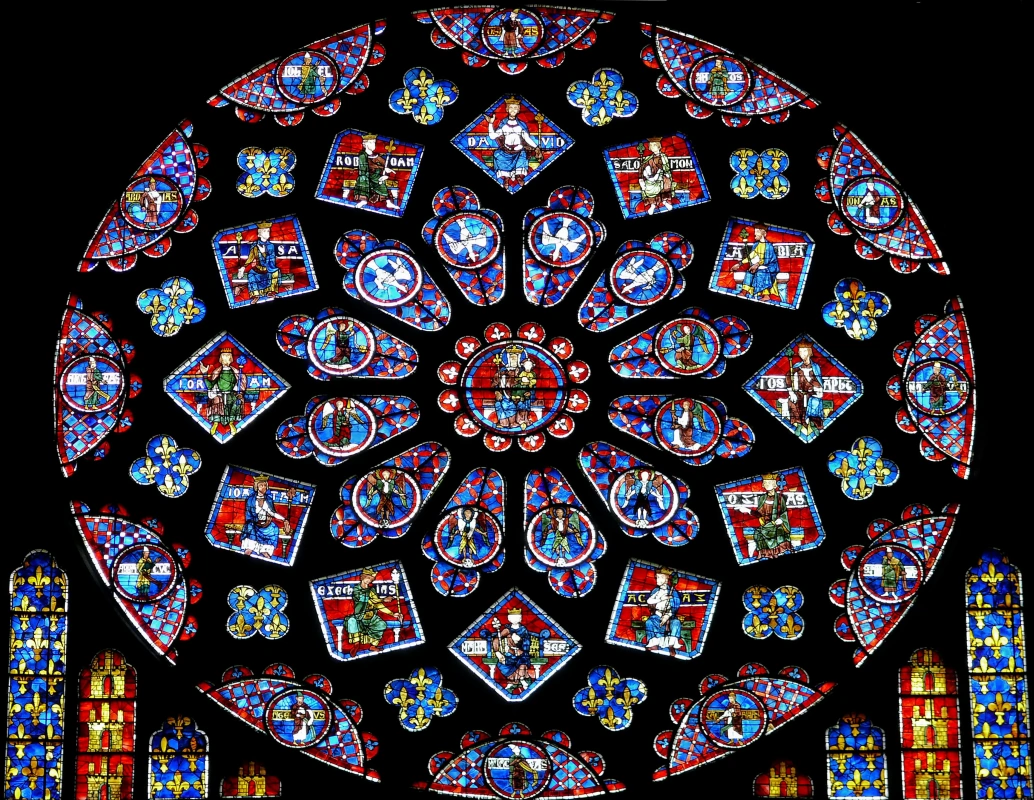

Подлинных витражей этого времени уцелело немного — пожалуй, лишь во Франции, в Шартрском соборе можно увидеть практически полностью сохранившееся оригинальное остекление XII—XIII веков — 146 витражей суммарной площадью в 2600 кв.м. — в том числе знаменитое «Древо Иесеево» и окружённую синим и алым сиянием фона «Богородицу из красивого стекла». Сюжеты шартрского собора включают не только сцены из писания, но и множество сцен из жизни тех, кто пожертвовал деньги на строительство и витражи — а жертвователями здесь выступали короли, рыцари, высшее духовенства и ремесленные цеха.

Источник фото: fr.wikipedia.org

К сожалению, возможность видеть и анализировать эти витражи

пока не помогла воссоздать давно утраченный секрет изготовления стёкла удивительного синего цвета (его так и называют «шартрская синь») — здешние мастера так ревностно охраняли его тайну, что записей с рецептом не сохранилось.

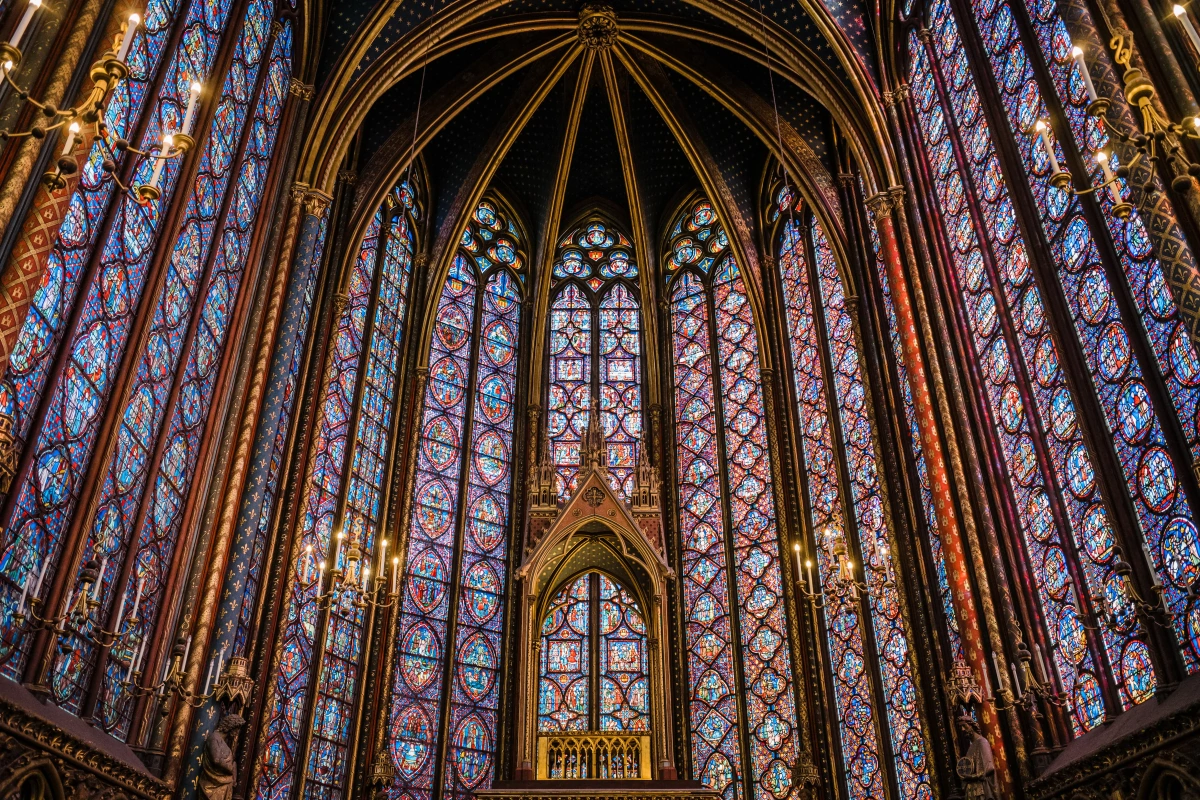

Капелла Сент-Шапель. Источник фото

В XIII веке изменения в архитектуре происходили со скоростью невероятной для средних веков (когда один храм иногда строили по четыре столетия), и церкви, возведённые по новым канонам, просто купались в пёстром сиянии. Пожалуй, одним из самых ярких примеров здания «почти без стен» можно считать второй ярус парижской капеллы Сент-Шапель, задуманной королём Людовиком Святым как храм-реликварий для хранения Тернового венца. В солнечный день возникает ощущение, что вся верхняя часть капеллы набрана из цветного стекла, едва разделённого золочёными колоннами.

Источник фото: Paris-life.info

В храмах, подобных Сент-Шапель особенно ясно ощущается волшебное свойство витража практически никак не украшать здание снаружи и полностью преображать его изнутри.

XIV и XV века стали для витражей очередным «временем перемен» — прогресс в выдувании стекла позволил получать пластины большего размера, что уменьшило необходимое количество свинцовых перемычек (да и сами перемычки стали тоньше), появились алмазные стеклорезы. Был сделан ещё один шаг к сближению витража с рисунком — в арсенале художников появилось «жёлтое серебро».

Дело в том, что вплоть до начала XIV века графические детали прописывались по стеклу исключительно черной или коричневой гризайлью. Но в середине столетия французские мастера заново открыли использование серебряной протравы — состава, состоящего из смеси толчёного серебра с сурьмой. Прибавив к этой смеси воду и жёлтую охру, витражисты наносили её на стекло — и после обжига серебряная протрава давала жёлтые и оранжевые оттенки, позволяя окрашивать стекло частично, тоньше моделировать лица и открытые части тела, добавить золотого сияния нимбам святых, волосам прекрасных дев и ангелов.

Одновременно с усложнением технологии росписи совершенствуется передача поз и движений, появляются попытки изобразить перспективу, гладкие и орнаментальные фона сменяются архитектурными и пейзажными. Усложняются и сюжеты, порой иллюстрируя для прихожан довольно редкие источники (к примеру, основанная на апокрифах «История Антихриста» с одного из окон франкфуртской Мариенкирхе), а порой отвечая на современные политические события (сцена «Антихрист налагает свой знак на императора» из той же Мариенкирхе, намекающая на конфликт Папы и Людвига Баварского).

Дело в том, что вплоть до начала XIV века графические детали прописывались по стеклу исключительно черной или коричневой гризайлью. Но в середине столетия французские мастера заново открыли использование серебряной протравы — состава, состоящего из смеси толчёного серебра с сурьмой. Прибавив к этой смеси воду и жёлтую охру, витражисты наносили её на стекло — и после обжига серебряная протрава давала жёлтые и оранжевые оттенки, позволяя окрашивать стекло частично, тоньше моделировать лица и открытые части тела, добавить золотого сияния нимбам святых, волосам прекрасных дев и ангелов.

Одновременно с усложнением технологии росписи совершенствуется передача поз и движений, появляются попытки изобразить перспективу, гладкие и орнаментальные фона сменяются архитектурными и пейзажными. Усложняются и сюжеты, порой иллюстрируя для прихожан довольно редкие источники (к примеру, основанная на апокрифах «История Антихриста» с одного из окон франкфуртской Мариенкирхе), а порой отвечая на современные политические события (сцена «Антихрист налагает свой знак на императора» из той же Мариенкирхе, намекающая на конфликт Папы и Людвига Баварского).

Мариенкирхе, деталь витража. Источник фото

111 витражей из Мариенкирхе, хранившиеся в Эрмитаже с 1946 года, в 2002 году вернули церкви во Франкфурте-на-Одере. - прим. ред.

111 витражей из Мариенкирхе, хранившиеся в Эрмитаже с 1946 года, в 2002 году вернули церкви во Франкфурте-на-Одере. - прим. ред.

Эпоха Возрождения принесла витражному делу дальнейшее улучшение навыков в изготовлении больших пластин, широкое применение гравировки и пескоструйной обработки стекла, появление (вдобавок к «серебряной протраве») красной гематитовой протравы, использование в росписях непрозрачных эмалей — и удивительные эскизы, базирующиеся на работах великих художников — Рафаэля, Дюрера, Кранаха, Гольбейна.

Появляются мастера, работающие столь свободно, ярко и самобытно, что их авторство опознаётся без подписи — к таким можно отнести Энгранда ле Принс (Engrand Leprince) — одного из художественной династии ле Принс, работавшего около 1520 года в городе Бове или нидерландских мастеров братьев Крабет.

К сожалению, конец XVI и XVII века были для витража (да и для религиозной живописи) довольно безрадостными — сначала Европа погрузилась в религиозные войны, затем Реформация буквально «отменила» церковное искусство в северных провинциях Нидерландов, Швейцарии и на существенной части Германии. Конечно и в этих землях, витражное искусство не умерло совсем, найдя для себя нишу в украшении муниципальных зданий и небольших, так называемых «кабинетных» витражах в частных домах.

Витраж

швейцарского мастера. Источник фото

В сюжетах «кабинетных» витражей по-прежнему нередко использовались сцены из Ветхого и Нового Завета (в частности, была весьма популярна притча о блудном сыне), но часто заказчики хотели увидеть в окнах своего дома родовой герб (поддерживаемый воинами-щитодержателями, львами или единорогами) вымпел с девизом, события собственной жизни, забавные жанровые сцены, аллегорию своего ремесла…

Витраж швейцарского мастера. Источник фото

Часто размер этих работ был настолько невелик, что свинцовое обрамление несло исключительно декоративный смысл (к примеру, окружало центральную часть), а вся сцена выполнялась без применения мозаичных технологий, исключительно росписью гризалью, протравами и надглазурными красками.

Особенно славилась «кабинетными» витражами Швейцария (что неудивительно — ведь там любой государственный служащий имел право на герб, а значит, мог украсить им свою гостиную).

Часто размер этих работ был настолько невелик, что свинцовое обрамление несло исключительно декоративный смысл (к примеру, окружало центральную часть), а вся сцена выполнялась без применения мозаичных технологий, исключительно росписью гризалью, протравами и надглазурными красками.

Особенно славилась «кабинетными» витражами Швейцария (что неудивительно — ведь там любой государственный служащий имел право на герб, а значит, мог украсить им свою гостиную).

Не особенно хорош был для витражного искусства и XVIII век — идеи Просвещения плохо сочетались с религиозностью и новых храмов почти не строили, а готика в «прогрессивных» кругах почиталась дикостью и дурным тоном. Витражи

гибли от отсутствия реставрации, а порой и просто уничтожались.

В это трудно поверить, но в 1741 году старинные цветные окна собора Парижской Богоматери были выломаны и заменены прозрачным стеклом «чтобы в церкви стало светлее». Уцелели лишь три слишком высоко расположенных витража.

В это трудно поверить, но в 1741 году старинные цветные окна собора Парижской Богоматери были выломаны и заменены прозрачным стеклом «чтобы в церкви стало светлее». Уцелели лишь три слишком высоко расположенных витража.

Самые старые витражи

Нотр-Дама — три окна-розы, созданные в XIII веке при Людовике Святом. Архитекторы тогда создали невиданные по размерам окна-розетки: диаметр одного — 9,6 м, двух других — по 12,9 м.

Западная роза (роза главного входа) — старейший витраж собора (ок. 1220 г.). Ее неоднократно реставрировали, в итоге подлинными считают 10 витражных панно. Под Северной розой (1255 г.) витражи отличаются по цветовой палитре: их создали в XIX века вместо утраченных оригиналов. Южная роза могла остаться вообще без красот нижнего фриза: восстанавливать витражи не предполагалось, но писатель Поспер Мериме настоял на восстановлении витражей.

Западная роза (роза главного входа) — старейший витраж собора (ок. 1220 г.). Ее неоднократно реставрировали, в итоге подлинными считают 10 витражных панно. Под Северной розой (1255 г.) витражи отличаются по цветовой палитре: их создали в XIX века вместо утраченных оригиналов. Южная роза могла остаться вообще без красот нижнего фриза: восстанавливать витражи не предполагалось, но писатель Поспер Мериме настоял на восстановлении витражей.

Такая же судьба постигла часть окон Реймского собора. Конец же XVIII века стал настоящей катастрофой — Великая Французская революция не пощадила ни скульптуры Нотр-Дама, ни знаменитые окна аббата Суггерия в Сен-Дени и Сент-Шапель. Пожалуй, единственной страной, где в XVIII веке всё ещё интересовались витражами, была Англия, правда она славилась не классическими «наборными» витражами, а изумительными росписями по единой стеклянной пластине.

Удивительно, но в XIX веке, после почти ста лет пренебрежения, Европа опять увлеклась готикой и вспомнила о витраже, но, увы, многие технологии (кроме относительно востребованной росписи) были утрачены, династии художников забыли свои секреты, переключившись на графику, мелкую пластику и ювелирное дело.

Прискучившись тиражированием «кабинетных» витражей, мастера начали искать рецептуры цветного стекла и забытых составов для росписей — и успеха опять достигли германские (Мастерская живописи на стекле при мюнхенской фарфоровой мануфактуре) и французские (Севрская мастерская) художники. Благодаря их усилиям возродились пусть и не все, но многие утраченные технологии.

Прискучившись тиражированием «кабинетных» витражей, мастера начали искать рецептуры цветного стекла и забытых составов для росписей — и успеха опять достигли германские (Мастерская живописи на стекле при мюнхенской фарфоровой мануфактуре) и французские (Севрская мастерская) художники. Благодаря их усилиям возродились пусть и не все, но многие утраченные технологии.

Свой вклад в возрождения витража внесла и Англия — и коллекционерами, собиравшими фрагменты старых витражей, и романтизировавшими готику картинами прерафаэлитов, и абсолютно практичными разработками Джона Раскина и Уильяма Морриса (поставивших на поток изготовление дорогих и изящных интерьерных вещей «в историческом стиле»).

Читайте также

Кто, где, когда: путеводитель по тонкому льду витражей

Новый расцвет витража пришёлся на конец XIX века. Яркая, «светоносная», декоративная и при этом очень графичная техника как нельзя лучше вписывалась в интерьеры стиля модерн

. Но это уже совсем другая история…