Современники будущего в Москве. Еврейские художники в русском авангарде от Шагала и Альтмана до Булатова и Пивоварова

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве прямо сейчас проходит выставка «Современники будущего. Еврейские художники в русском авангарде. 1910 - 1980», которая собрала под своей крышей картины Марка Шагала, Натана Альтмана, Роберта Фалька, Лазаря Лисицына, Александра Тышлера и многих других творцов — очень талантливых, знаменитых, а порой и все еще незаслуженно малоизвестных.

Всего в экспозиции представлено работы 34 художников и 140 полотен разных жанров, которые раскрывают тему русского авангарда с 1910 по 1980 год.

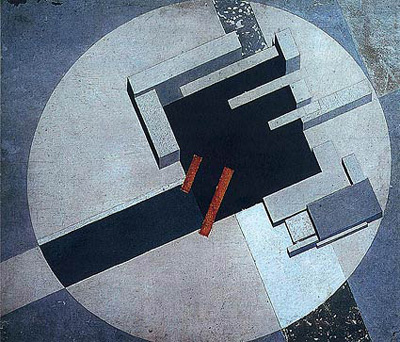

Город

1922

«Этой выставкой Еврейский музей и центр толерантности открывает серию мероприятий и исследований, посвященных месту евреев в системе координат мирового искусства», — сообщает один из кураторов выставки Мария Насимова.

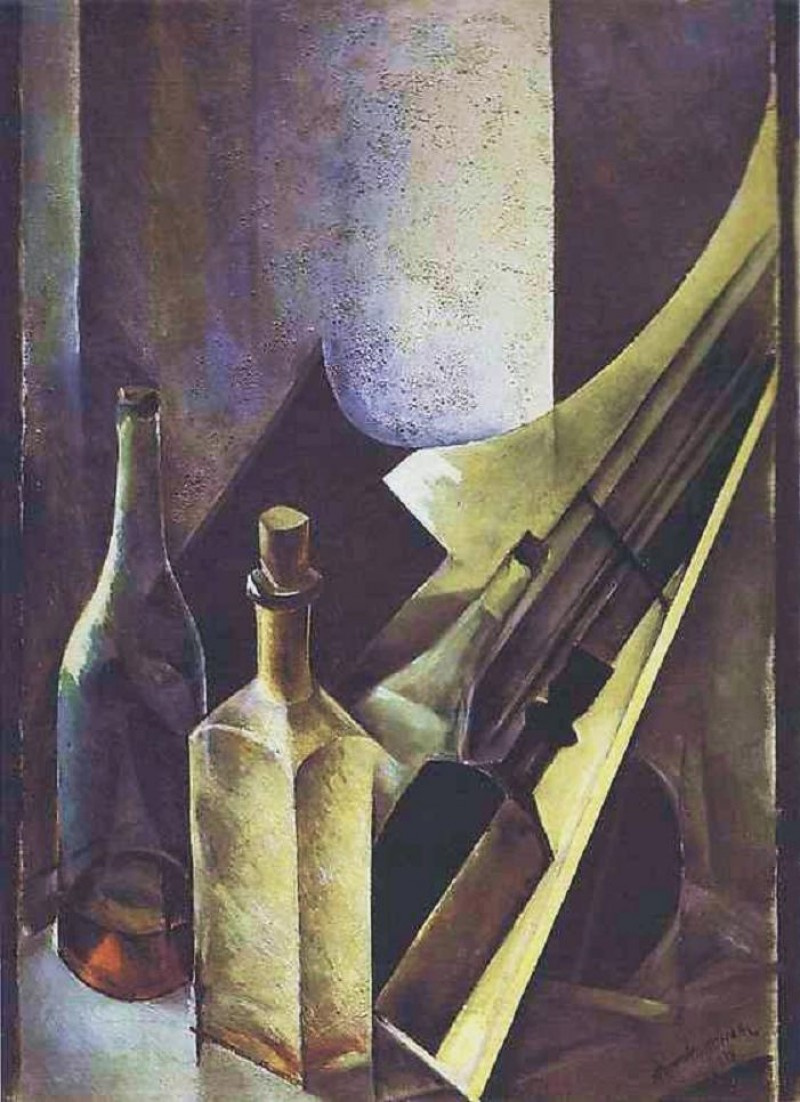

Из лирического цикла. № 5

1928, 73×55 см

В команду организаторов выставки вошли Григорий Казовский, известный специалист по еврейским художникам авангарда, и Иосиф Бакштейн, занимающийся московскими концептуалистами. Также в подготовке проекта участвовала Леля Кантор-Казовская, известная своей специализацией по «второму авангарду», в том числе и в его еврейском аспекте. Словом, отбор отличается академичностью и серьезностью. Впрочем, это вполне оправдано, ведь выставка «о русском авангарде с еврейскими корнями» — первое и пока уникальное событие в своем роде.

Экспозиция четко структурирована, выстроена по хронологии, и поэтапно демонстрирует развитие русского искусства ХХ века. Сначала посетитель попадает в «Первый русский Авангард» (1910-е —1930-е гг), затем во «Второй Авангард» (1956 - 1970-е гг), и завершающий блок — «Московский концептуализм и соц-арт» (1970-е — 1980-е гг).

Иссахар-Бер Рыбак «Молитва»

Девочка в креслице

1911

Собрать столь внушительную коллекцию для выставки помогли отечественные музеи и частные фонды. Благодаря сотрудничеству со знаменитым фондом Sepherot Foundation (Лихтенштейн), в котором собрано советское и русское искусство, на выставке представлена трогательная иллюстрация Эля Лисицкого к пасхальной песне «Козочка».

«Мы же, сегодняшние евреи, — писал Шагал, — чьи предки тысячи лет назад создали Танах, Книги Пророков — основу для религий многих народов, — теперь мы хотим иметь и свое искусство, свою живопись, которая получила бы в мире свой резонанс».

Метельщик

1913

Наряду с картинами на выставке можно увидеть архивные документы, фотографии, каталоги и афиши. Среди них — много интереснейших фотографий авторства Игоря Пальмина. Например, во втором зале выставки «Второй Авангард» (1956 - 1970-е гг) - фотопортреты Владимира Яковлева на фоне своих работ, Владимира Вейсберга и Эдуарда Штейнберга в мастерской, молодого Оскара Рабина.

Рубль

1966

Вторая волна авангарда «накрыла» советских художников сразу после смерти Сталина. С горячим рвением молодые художники стремились к свободному выражению форм и сюжетов, будучи в «авангарде» вплоть до 1970-х годов, до «официального» возникновения концептуализма.

Среди самых громких имен этого периода: Оскар Рабин, Михаил Гробман, Владимир Яковлев и Эдуард Штейнберг. Художники дистанцировали себя от принятого образа «советского человека», но все равно откликались на тематику официальной советской культуры, которая не считалась с их творчеством и мнением.

Среди самых громких имен этого периода: Оскар Рабин, Михаил Гробман, Владимир Яковлев и Эдуард Штейнберг. Художники дистанцировали себя от принятого образа «советского человека», но все равно откликались на тематику официальной советской культуры, которая не считалась с их творчеством и мнением.

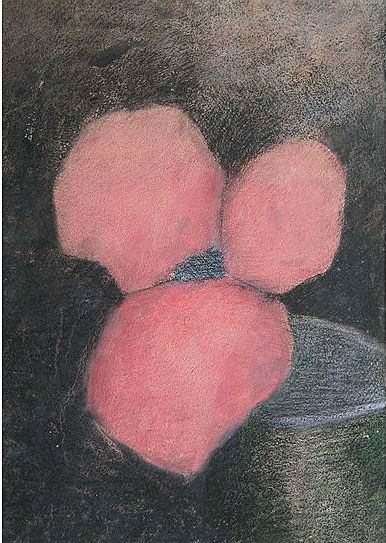

Красный цветок

1960

«Внимание к официальной художественной культуре, возможно, было мотивировано антисемитизмом, который в СССР был, когда были проблемы с трудоустройством, с официальной средой, поэтому эта жизнь ориентировала на андеграунд, и многие художники попали в эту среду по этим причинам», — отмечает куратор выставки Иосиф Бакштейн.

Последний блок работ, представленных на выставке, — это ироничный ответ на события 1970 и 1980-х годов, провозглашаемый Ильей Кабаковым, Эриком Булатовым, Юрием Альбертом, Виталием Комаром, Александром Меламидом.

Полетели, полетели... Посвящение Илье Кабакову

1973, 137×113 см

И так как юмора у представителей еврейской нации не отнять, то кто, как не они стали основоположниками… соц-арта? Да, но «есть нюанс»! Как американский поп-арт

иронизировал над культурой перепроизводства и потребления, так и соц-арт, выводя гиперболы стиля, иронизировал над советской идеологией. Первопроходцами в искусстве высмеивания советской идеологии принято считать творческий дуэт Виталия Комара и Александра Меламида.

В. Комар, А. Меламид. «Что делать» из серии «Ностальгический соцреализм». 1981−1983

Выставка «Современники будущего. Еврейские художники в русском авангарде. 1910 - 1980» приглашает всех желающих на громкую по содержанию и тематике выставку в Еврейский музей и центр толерантности до 24 мая, по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А

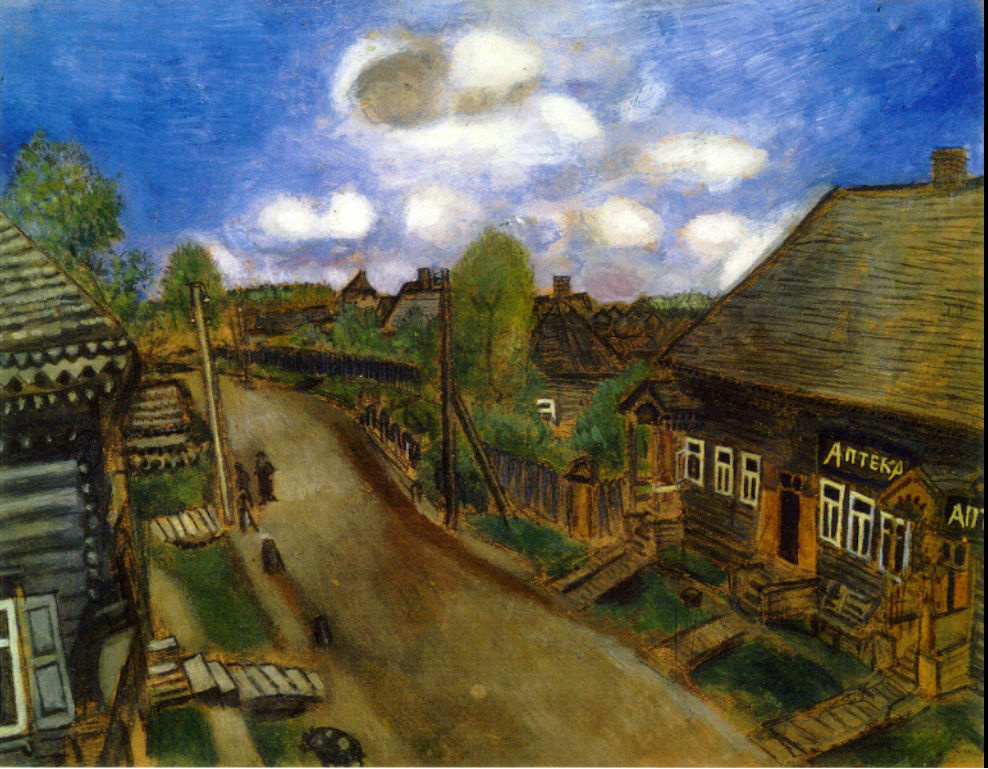

Заглавная картина статьи: Марк Захарович Шагал, «Аптека в Витебске», 1914

Заглавная картина статьи: Марк Захарович Шагал, «Аптека в Витебске», 1914