Процесс создания акватинты похож на офорт, но эта техника позволяет получить богатые тональные и фактурные эффекты, схожие с рисунком водной краской — акварелью (отсюда и название «акватинта»). Именно с этим и связана популярность этого вида глубокой печати, возникшего в конце XVIII века.

Описание техники акватинты. Гравюра создаётся на тщательно отполированной медной, цинковой или стальной пластине, на которую наносят изображение, например, сухой иглой или травлением. Далее пластину покрывают зёрнами канифоли (или других огнеупорных смол), после этого доску помещают над огнём, пока они не начинают плавиться. Между расплавленной смолой остаются просветы чистого металла, размеры которых зависят от величины зёрен и времени нагрева. Затем пластину опускают в кювету с кислотой, разъедающей крошечные участки металла. Покрывая те или иные области доски устойчивым к кислоте лаком, а затем вновь опуская её в кислоту, гравёр добивается большей глубины травления (места, которые находились в кислоте дольше, соответственно, будут темнее на конечном отпечатке).

Когда необходимый результат достигнут, поверхность доски очищается, по ней распределяются чернила, излишки которых удаляются. Пластину кладут на пресс рисунком вверх, накрывают увлажнённой бумагой и куском войлока, сукна или фетра. Проходя по ним, вал станка выдавливает чернила с пластины на бумагу.

Когда необходимый результат достигнут, поверхность доски очищается, по ней распределяются чернила, излишки которых удаляются. Пластину кладут на пресс рисунком вверх, накрывают увлажнённой бумагой и куском войлока, сукна или фетра. Проходя по ним, вал станка выдавливает чернила с пластины на бумагу.

Леонора Каррингтон, «Башня памяти» (1995). Частная коллекция

Нюансы акватинты. Расплавленные частички смолы придают акватинте оригинальную фактуру, которой нет ни в одной другой технике. Тон на оттиске — от светло-серого до чёрного — зависит от количества расплавленной канифоли. Наряду с «чистой» акватинтой гравёр часто использует другие способы зернения пластины для обогащения тональных эффектов. Например, доску, покрытую лаком, пропускают через пресс, приложив к наждачной бумаге, обрабатывают солью или сахаром, щёткой или проволочной сеткой и так далее. «Чистая» акватинта графически малоинтересна, поэтому, как упоминалось выше, мастер наносит объекты на пластину с помощью сухой иглы или травлёного штриха.

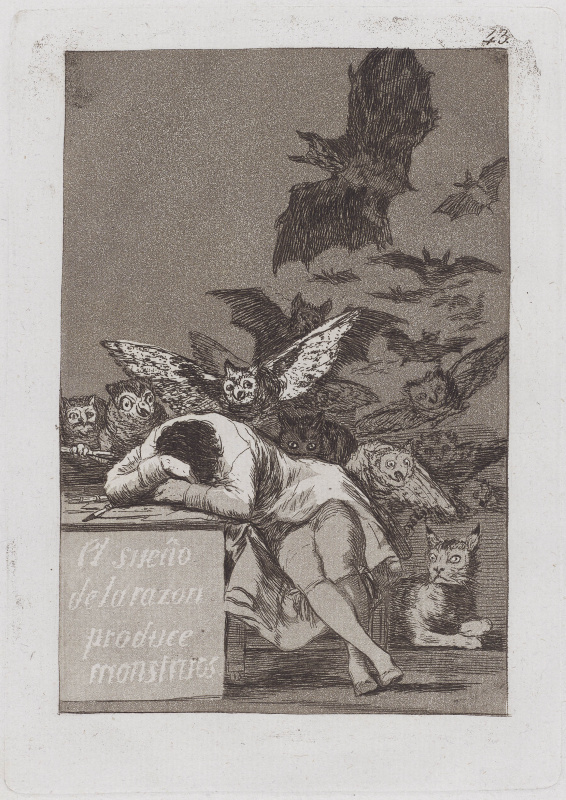

Интересные факты об акватинте. Попытки делать акватинтовые гравюры предпринимались ещё в XVII веке, но удовлетворительного результата достиг лишь французский живописец и печатник Жан Батист Лепренс в 1768 году. Однако её текстурные тонкости мало интересовали художников — за исключением Франсиско де Гойи, чьи гравюры в большинстве своём являются акватинтами, а сам он считается величайшим мастером этой техники.

После него эта манера практически не использовалась, пока с ней не начали экспериментировать Эдгар Дега, Камиль Писсарро и Мэри Кассат.

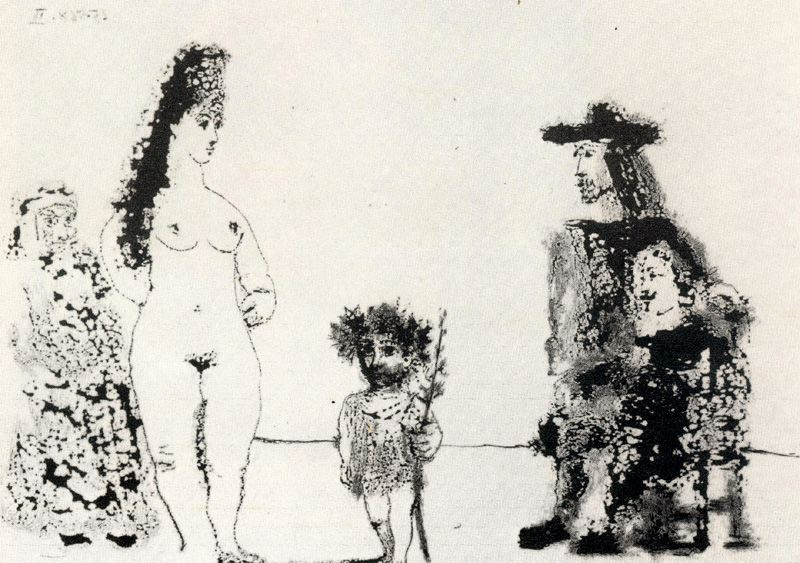

Обработка досок сахаром получила широкое распространение в XX веке благодаря работам Пабло Пикассо и Жоржа Руо. Многие их современные последователи используют вместо смол пластиковые краски из баллончиков.

После него эта манера практически не использовалась, пока с ней не начали экспериментировать Эдгар Дега, Камиль Писсарро и Мэри Кассат.

Обработка досок сахаром получила широкое распространение в XX веке благодаря работам Пабло Пикассо и Жоржа Руо. Многие их современные последователи используют вместо смол пластиковые краски из баллончиков.

Яркие примеры акватинты. «Капричос» Франсиско де Гойи — пожалуй, самая известная серия гравюр, выполненная в технике акватинты. Наиболее популярный оттиск

называется «Сон разума рождает чудовищ» — эту испанскую поговорку часто используют сейчас, подчёркивая отрицательный результат необдуманных действий.

Артхив: читайте нас в Телеграме и смотрите в Инстаграме